① 勉強する科目と目標点を決める

まず最初に必要なのは、目標を具体的に決めることです。

• いつまでに

• 何を

• どれくらい

この3つをはっきりさせることで、子どもたちは「今、何をすればいいか」が見えるようになります。

「まだテスト範囲が発表されていないから勉強できない」

これは中学生によくある言い訳ですが、実は大人も同じです。

ゴールの距離が分からないマラソンを、誰も本気で走り出そうとはしないのです。

小さな成功体験が自信になる

「無理かも…」と思えば、心は止まってしまいます。

でも、「やれるかも」と思えた瞬間、もうゴールは見え始めています。

たとえば目標が80点なら、まずは1教科でも80点を取ることを目指す。

その達成を全力で褒めることが、次の挑戦への原動力になります。

私たちは、頑張りを認め、喜びを一緒に分かち合うことで、

子どもたちにこうした小さな成功体験を積み重ねてもらいたいのです。

• 「やれるかもしれない」

• 「やってみようかな」

• 「やれた!」

この流れが自信を生み、その自信がやがて大きな夢を持てる力になります。

②捨てる科目と捨てる範囲の決定

戦略的に捨てることもゴールへの近道

すべての科目を完璧に仕上げることは、現実的には難しい場合もあります。

だからこそ私たちは、「捨てる」という選択も戦略のひとつとして教えています。

大切なのは、「何を捨てるか」ではなく、「どこに力を注ぐか」を決めることです。

• 目標点に対して効果的に点数を伸ばせる科目はどれか

• 苦手だけど配点が低く、コスパが悪い範囲はどこか

• やるべきことと、あえてやらないことの優先順位はどうか

これらを教務室主導で講師と一緒に考え、限られた時間の中で勝ちにいくための学習戦略を立てます。

捨てる科目や範囲を決めるのは、逃げではなく判断力です。

最終的には、それを自分で選べるようになることもまた大切な成長のひとつなのです。

子どもに「選ぶ力」を。

私たちは、ただ勉強を教えるだけの塾ではありません。

子どもたちに「自分で目標を立てる力」や「優先順位を決める力」、

そして「やりきる力」を育てたいと考えています。

やらされる勉強ではなく、

「やってみたい」「できるかも」という気持ちから始まる勉強へ。

それこそが、将来のキャリアや人生にもつながる、本当の学びの第一歩です。

「勉強のやり方」は、国語・理科・社会から学べる

勉強のやり方を身につけるために、適した科目があります。

それが、定期テストにおける国語・理科・社会です。

たとえば、国語。

定期テストにおいて、読解力はそれほど必要ではありません。

本来、読解力とは

「初めて読む文章を、正確に理解する力」

のことを指します。

説明文なら筆者の主張や背景を読み取る。

物語文なら登場人物の心情やその変化を読み取る。

これが読解の本質です。

しかし、定期テストの国語では、出題される文章は初見の文章ではありません。

すでに授業で扱い、何度も読んでいるものばかり。

出題される箇所もほぼ決まっており、問題傾向もパターン化しています。

実際、テスト中に本文をじっくり読む生徒は、ほとんどいません。

なぜなら、すでに知っている内容だからです。

だからこそ、

国語は「センス」ではなく、「準備と分析」で点が取れる科目です。

• どの問題が出やすいかを予測する

• 教科書の該当箇所を精読する

• ノート・プリントを活用して演習を繰り返す

この“勉強の型”を、国語・理科・社会で身につけることができれば、

他の科目にも応用できる「勉強法」が自然と身についていきます。

理科・社会は「覚えれば解ける」から始めよう

たとえば理科や社会。

定期テストの範囲は、およそ30ページ、多くても50ページほどでしょう。

では、もしテストに教科書や資料集の持ち込みが許されていたら、何点取れると思いますか?

90点取れるという子もいるでしょう。

80点と答える子も多いかもしれません。

でも、おそらく50点以下と答える子は少ないのではないでしょうか。

つまり、この2科目は「記憶」の科目なのです。

見ながらなら解ける。ということは、覚えていれば解けるのです。

「記憶力がない」は、本当に記憶力の問題か?

よく「記憶力がないんです」と相談を受けます。

たしかに、人によって記憶の得意・不得意はあります。

でも実際には、多くの子どもたちは

覚えるポイントを知らないか、

覚えるタイミングを間違えているだけです。

覚えるべき量が多すぎる、全部を一度に詰め込もうとする、

直前になってから慌てて覚えようとする

それでは、どんな子でも記憶が追いつきません。

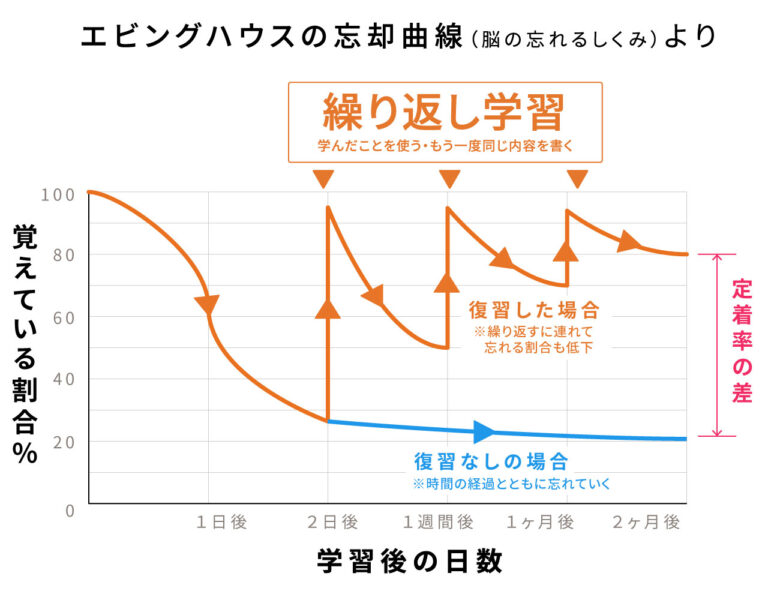

忘却曲線と、記憶との上手な付き合い方

人の記憶には、「忘却曲線」というものがあります。

これは、覚えたことは時間とともに自然に忘れていくという、人間の仕組みです。

だからこそ、

これが、記憶力の差を超えるためのコツなのです。

勉強のやり方は、鍛えられる

理科・社会は、やみくもに暗記するのではなく、

これは、勉強の「センス」ではありません。

正しいやり方を知って、実行する「スキル」です。

そして、私たちが目指しているのは、

こうした勉強のスキルを仕組みとして教えることです。

定期テスト勉強、いつから始める?

多くの中学生は、定期テストの10日前に範囲が発表され、

1週間前から部活動が休みになるタイミングで、テスト勉強を本格的に始めます。

でも、実際には

このスタートでは、間に合っていないのです。

エターナルブリッジでは「1ヶ月前スタート」が基本です

私たちは、テスト勉強をテストの1ヶ月前から始めることを習慣にしていきます。

とはいえ、「まだ範囲が発表されてないからできない」と思う気持ちもよくわかります。

だからこそ、エターナルブリッジが代わりにやります。

1ヶ月前に「仮のテスト範囲」を決めて、スケジュールを作る

• テスト3日前までの残りの授業回数

• 進度の早いクラス・遅いクラスの差

• 過去の先生の出題傾向

• 全国的な学習進度データ

これらをもとに講師が分析し、テスト範囲を仮決定します。

そして、そこから逆算して

「いつまでに、何を、どれくらいやれば目標点が取れるか」

を子どもに見える形でスケジュール化します。

この仮のテスト範囲はプリントにして、机の前に貼り出します。

「やるべきことが見える」から、動けるようになる

目の前に道があれば、人は動き出せます。

範囲が見えないままでは、やる気も出ません。

テスト勉強を「やる気」ではなく「習慣」に変えるために、

私たちは1ヶ月前からのスタートを、全員に身につけてもらいます。

「テストのレベル」は、先生の戦略から見えてきます。

先生がテストを作成する際、最初に考えるのは「平均点をどのくらいにするか」です。

つまり、「この学年の生徒たちなら、どのレベルの問題を、どれくらい出題すれば、平均でこの点数くらいになるだろうか」

という予測を立ててから、大問の数や、小問の難易度、出題形式を決めていきます。

特にベテランの先生になれば、豊富な経験から「このくらいなら60点前後」「これは平均80点超えそう」といったことを

感覚的に組み立てられるようになります。

そして実際に、その読みは大きく外れることなく、ほぼ狙い通りの平均点に着地するのです。

だからこそ重要なのは、「問題を当てること」ではなく、「テストレベルを見抜くこと」

テスト問題そのものを完璧に予想することは、どれだけ分析しても困難です。

しかし、その先生が過去にどんなテストを作ったのかを見ていくと、

「どれくらいの難易度と問題量を好むのか」

「どの単元で点差をつけようとしているのか」

といったテストのクセが見えてきます。

こうした傾向が読み取れれば、出題量や類似問題、時間配分の予想が可能になります。

それは、単に問題を当てにいく勉強とは違い、「そのテストにどう対応すべきか」という、より実践的な準備に繋がるのです。